JPEGmini – Meine Erfahrungen mit dem Speicherplatz-Optimierer

JPEGmini verspricht kleinere Bilddaten bei gleicher Qualität. Hält es, was es verspricht? Für wen ist es geeignet? Lohnt sich die Investition? Mein Fazit.

Alle, die bei diesem Beitrag gelandet sind, eint wohl eines: Die Frage, ob JPEGmini wirklich hält, was es verspricht. Und ob sich die Investition lohnt. Die Antwort ist – wie so oft – nicht eindeutig. Es kommt drauf an.

Aber erstmal zur Ausgangssituation.

Als Fotograf sammelt sich schnell ein beachtliches Datenvolumen an. Nach einem durchschnittlichen Corporate-Shooting habe ich 500-800 Bilder auf der Karte – hochauflösend, RAW und JPEG. Die RAW-Dateien archiviere ich natürlich, klar. Aber auch die bearbeiteten JPEGs für Kunden-Lieferungen und Web-Präsenz brauchen Platz. Viel Platz.

Eine exportierte JPEG-Datei aus Capture One ist oft 8-12 MB groß – bei voller Qualität. Bei 100 finalen Bildern eines Shootings macht das knapp 1 GB nur für die Lieferversionen. Multipliziert mit 50 Aufträgen pro Jahr: 50 GB allein für Kunden-JPEGs. Backup-Strategie bedeutet bei mir: Dreifach gespeichert. Lokale Festplatte, NAS, Cloud-Backup. Das sind dann 150 GB – nur für die Endprodukte. Und das ist nur ein Jahr.

Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass Speicher heute günstig ist. Stimmt ja auch. Aber letztlich geht's nicht nur um die Kosten, sondern auch um Upload-Zeiten, Download-Zeiten für Kunden, Server-Speicher für die Website. Und irgendwann ist dann auch die schnellste SSD voll.

Und genau da kommt JPEGmini ins Spiel.

Die Idee ist nicht neu. Es gibt viele Tools, die Bilder komprimieren. TinyPNG kennt jeder, der für's Web arbeitet. Aber JPEGmini verspricht etwas, das nach Marketing klingt: Dateigröße um 40-80% reduzieren, ohne dass man's sieht. Ohne sichtbaren Qualitätsverlust. Ja eh. Dachte ich auch zuerst.

Wie funktioniert das überhaupt?

Standardmäßige JPEG-Kompression arbeitet mit festgelegten Parametern für das gesamte Bild. JPEGmini analysiert jeden Bereich individuell. Wo verträgt das Bild mehr Kompression – etwa in unscharfen Hintergründen? Wo muss die Qualität erhalten bleiben – etwa in Gesichtern, Text, Details? Das Ergebnis soll dann visuell identisch sein, technisch aber deutlich kleiner.

Klingt gut. Aber funktioniert's?

Ich hab's getestet. Und zwar nicht nur mit ein paar Testbildern, sondern über mehrere Monate im echten Workflow. Mit Corporate-Portraits, Architektur-Aufnahmen, Event-Reportagen. Die ganze Bandbreite.

Beispiel 1: Corporate-Portraits Original-Export aus Capture One: 9,2 MB. Nach JPEGmini: 3,8 MB. Ersparnis: 59%. Visueller Unterschied? Ehrlich gesagt: Nicht erkennbar. Selbst bei 100% Zoom nicht. Das hat mich überrascht.

Beispiel 2: Architektur-Aufnahmen Original: 11,4 MB. Nach JPEGmini: 4,1 MB. Ersparnis: 64%. Auch hier: Kein sichtbarer Unterschied.

Beispiel 3: Event-Reportage mit 300 Bildern Original gesamt: 2,8 GB. Nach JPEGmini: 1,1 GB. Ersparnis: 61%. Das ist schon deutlich spürbar, wenn man das auf einen Server laden muss.

Wo nutze ich JPEGmini konkret?

Kunden-Lieferung: Kleinere Dateien bedeuten schnellere Upload-Zeiten in Online-Galerien. Meine Kunden laden die Bilder schneller herunter. Bei größeren Lieferungen – 50+ Bilder – macht das einen spürbaren Unterschied. Vor allem, wenn Kunden mit langsamerem Internet arbeiten oder mobile unterwegs auf die Galerie zugreifen.

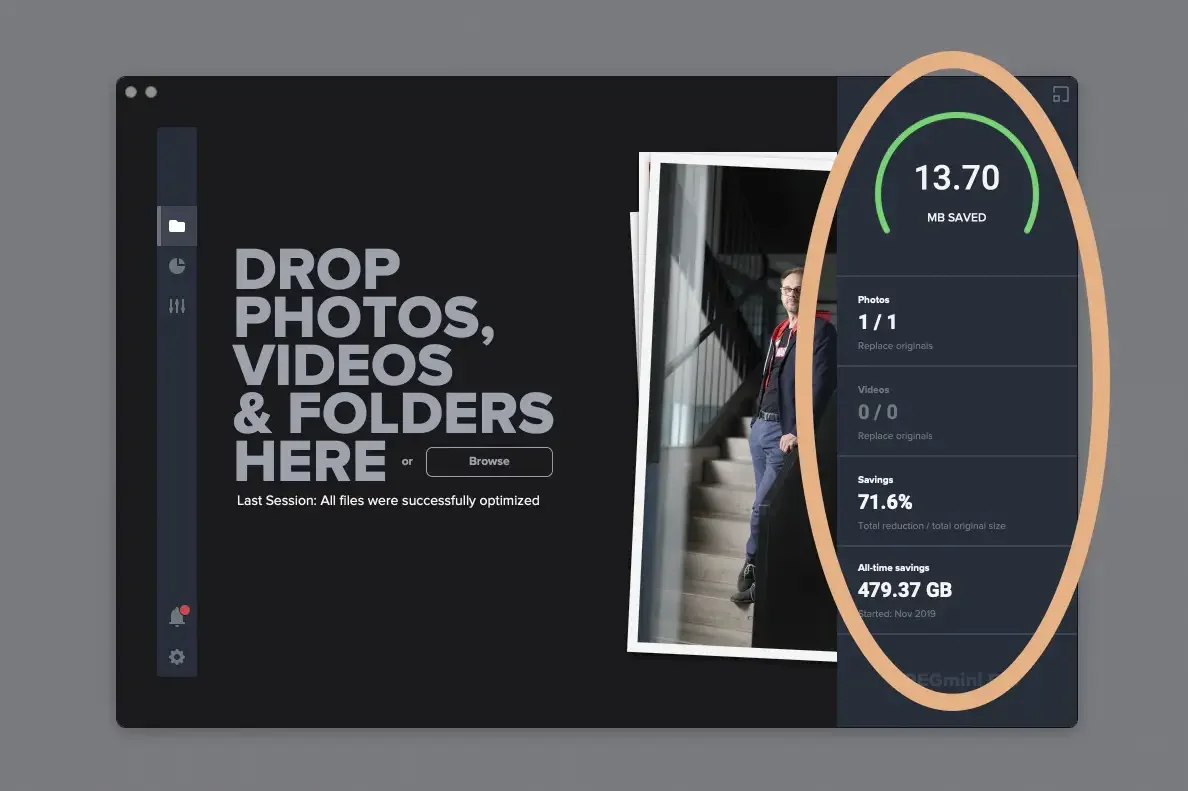

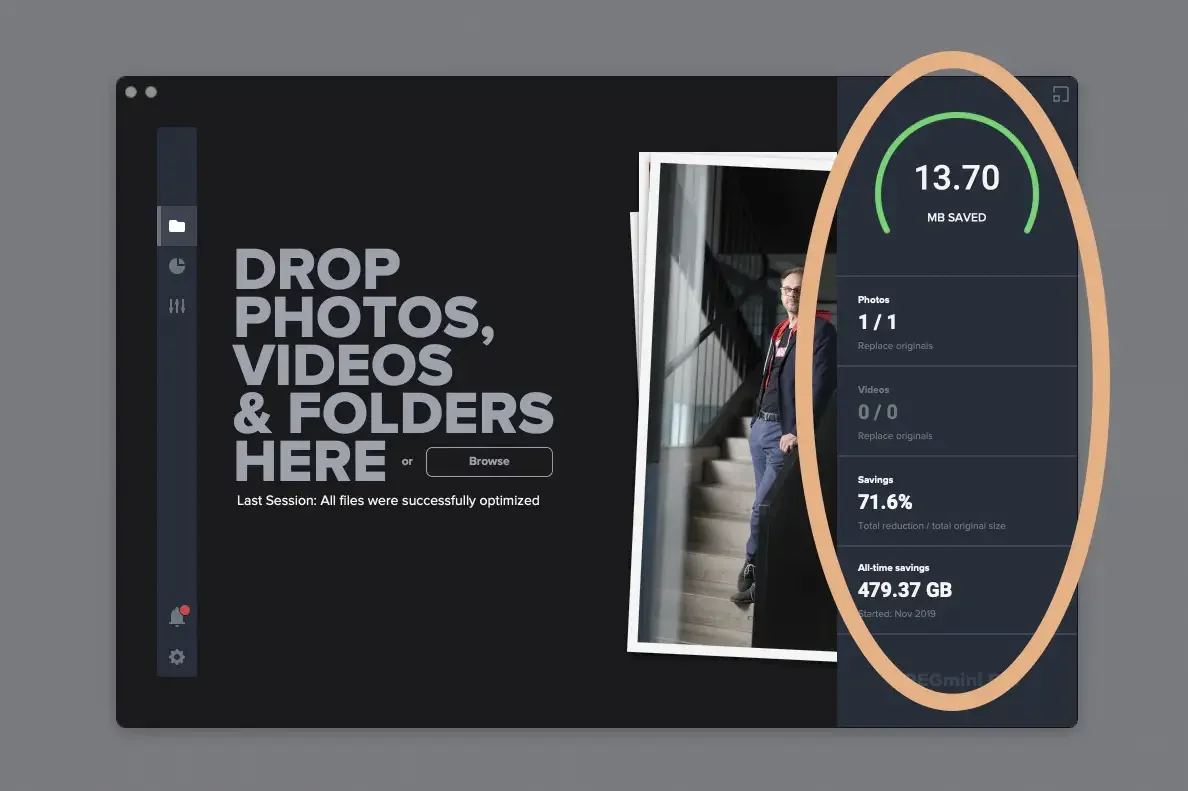

13,7 MB Einsparung bei einem Bild. Ein Extrembeispiel, das aber dennoch zeugt, was möglich ist. Meine All-time savings seit November 2019: Amtliche 479,37 GB. In Speicherplatz umgerechnet: Einiges an Geld.

Website & Portfolio: Alle Bilder auf lichtlinien.at laufen durch JPEGmini. Das Resultat sind schnellere Ladezeiten, bessere SEO-Performance, weniger Server-Speicher. Und das merkt man. Gerade bei Portfolio-Galerien mit 20-30 großformatigen Bildern.

Social Media: Instagram, LinkedIn, Facebook komprimieren Bilder ohnehin. Wenn ich vorher mit JPEGmini optimiere, habe ich mehr Kontrolle über das Endergebnis. Die Plattformen komprimieren dann nicht mehr so aggressiv, weil die Datei schon klein ist. Das Ergebnis sieht besser aus.

Archivierung: Projekt-Archiv nach Abschluss – alle finalen JPEGs durch JPEGmini. Spart Backup-Speicher und Cloud-Kosten. Bei mir mittlerweile Standard-Workflow.

Die Integration in Capture One ist praktisch.

JPEGmini Pro bietet ein Plugin für Capture One. Das ermöglicht die direkte Optimierung beim Export – ohne zusätzlichen Arbeitsschritt. Der Workflow ist simpel: Bilder in Capture One bearbeiten, Export-Einstellungen wählen, JPEGmini-Plugin aktivieren, Export starten. Fertige, optimierte Dateien landen direkt im Zielordner. Kein manueller Umweg über die Standalone-App nötig.

Das klingt jetzt alles sehr positiv. Aber wo sind die Haken?

Ehrlich bleiben: JPEGmini ist kein Wundermittel. Es gibt klare Grenzen.

RAW-Dateien: Funktioniert nicht. Nur JPEG. Logisch, aber trotzdem wichtig zu erwähnen.

Print-Qualität: Für großformatige Drucke – A1 und größer – bleibe ich bei Original-Qualität. Nicht weil JPEGmini schlecht komprimiert, sondern weil ich bei Prints auf Nummer sicher gehe. Vielleicht übertrieben vorsichtig, aber da zahlt der Kunde für höchste Qualität.

Bereits komprimierte Bilder: Wenn ein Bild schon stark komprimiert ist, bringt JPEGmini wenig bis nichts. Die Software erkennt das zwar und warnt, aber ein Wunder kann sie nicht vollbringen.

Ersatz für Backup-Strategie: Kleinere Dateien bedeuten nicht, dass man kein Backup braucht. Offensichtlich, aber der Vollständigkeit halber erwähnt.

Technische Details – für die, die's genau wissen wollen:

Es gibt zwei Versionen. JPEGmini – die Basis-Version – kostet ca. 20€ (oft im Sale). Desktop-Software für Mac und Windows, einmaliger Kauf. JPEGmini Pro kostet ca. 150€ einmalig und bietet zusätzlich Stapelverarbeitung, das Capture One Plugin, höhere Auflösungen (bis 60 MP statt 28 MP), Photoshop-Plugin und Command-Line für Automatisierung.

Workflow-Integration ist vielfältig: Standalone-App (Drag & Drop), Capture One Plugin (nur Pro), Photoshop-Plugin (nur Pro), Command-Line für Automatisierung (nur Pro).

Mein Fazit nach zwei Jahren Nutzung?

JPEGmini ist seit 2023 fixer Bestandteil meines Workflows. Die Software hat sich mehrfach amortisiert – allein durch eingesparte Cloud-Speicher-Kosten. Ich zahle bei meinem Cloud-Anbieter weniger, weil ich weniger Speicher brauche. Upload-Zeiten haben sich halbiert. Kunden-Feedback ist positiv – schnellerer Download, keine Qualitätsverluste.

Für wen lohnt es sich?

Fotografen mit hohem Ausgabevolumen – viele Kunden-Lieferungen pro Monat

Capture One Nutzer, die direkten Export-Workflow suchen

Wer schnelle Upload/Download-Zeiten braucht – etwa bei Online-Galerien

Bei begrenztem Speicherplatz – SSD-Nutzer kennen das Problem

Für wen eher nicht?

Hobby-Fotografen mit 10 Bildern pro Monat – da rechnet sich's nicht

Wer primär RAW-Workflow nutzt und JPEGs nur als Vorschau exportiert

Print-Fotografen, die ausschließlich in höchster Qualität arbeiten und jeden Kompromiss scheuen

Als Alternative gibt's TinyPNG/TinyJPG – erwähne ich der Vollständigkeit halber. Online-Tool, kostenlos für kleine Mengen. Ähnliches Prinzip, aber primär für Web optimiert. JPEGmini ist universeller einsetzbar und funktioniert auch offline.

Sollte sich jemand eine sehr technisch detaillierte Abhandlung über JPEGmini gewünscht haben – sorry. Da gibt's im Internet bereits genug dazu. Ich wollte hier wirklich meine Erfahrungen darlegen. Und mein kurzes Fazit abgeben.

Wer JPEGmini als einziges Tool für Speicher-Optimierung nutzt und hauptsächlich für Print arbeitet, ist vielleicht besser bedient, einfach mehr Speicher zu kaufen. Wenn man allerdings regelmäßig große Mengen an Bildern ausliefert, viel Web-Content produziert oder schlicht effizienter arbeiten will – dann ist JPEGmini eine sinnvolle Investition.

Mir ist ein sehr gutes, wenn auch nicht perfektes Tool gelungen zu finden. Für mich persönlich unverzichtbar geworden.

Link: www.jpegmini.com

(Keine Affiliate-Links, keine Kooperation – reine Empfehlung aus der Praxis)

Tool-Reihe wird fortgesetzt:

Nächste Woche: "PhotoPills – Wie ich Licht und Location perfekt vorausplane"

Welche Tools nutzt ihr für Speicher-Optimierung? Schreibt mir gerne auf LinkedIn.

Elinchrom ONE. Meine ersten Erfahrungen mit dem ersten All-in-one-Gerät des Schweizer Blitz- und Lichtformerherstellers.

Alle, die bei diesem Beitrag gelandet sind, eint wohl eines: Das Interesse, ob der Elinchrom ONE-Blitz sein Geld wert ist. Die Frage lässt sich meiner Meinung nach leider nicht eindeutig beantworten. Denn es kommt drauf an.

Aber erstmal zur Idee des Geräts an sich.

Die ist nicht neu. Wir kennen akkubetriebene Hochleistungsblitze schon längere Zeit. Broncolor bietet die Siros-Serie an, Profoto die überaus beliebten B-Serie-Geräte wie den B1, B1X, B10 und, und, und… Elinchrom hat sich aber scheinbar etwas schwerer getan, etwas ähnliches zu produzieren. Ein Monolight, also ein Gehäuse, das neben Blitzgenerator und Blitzeinheit auch noch einen Akku in einem einzigen, kompakten Gerät vereint. Bisher setzten die Schweizer nämlich auf die “klassische” Variante: Ein Generator inklusive (wechselbarem!) Akku und einen per Kabel verbundenen Blitzkopf.

Viele, vor allem herkömmlich per Strom aus der Steckdose betriebene Blitze funktionieren so. Ein Vorteil ist die Möglichkeit, mehrere Blitze aus einer Generatoreinheit zu betreiben und steuern zu können. Vor allem das geringe Gewicht des eigentlichen Blitzkopfes ist es aber, das an diesem System durchaus Sinn macht. Denn ganz oben am Stativ angebracht neigt ein Blitzkopf mit geringerem Gewicht natürlich viel seltener zum Kippen und Umfallen. Und wenn’s doch mal passiert ist ein schwerer Blitz viel schneller zerstört als ein kleiner - leider zähle ich auch das zu meinen selbst erlebten Erfahrungen.

Die aktuelle ELB-Serie, die der älteren Ranger-Serie nachgefolgt ist, baut exakt auf diesem System auf. Und das durchaus sinnvoll. Vom ELB 400 mit 424 Wattsekunden Ausgangsleistung, der inzwischen scheinbar vollständig vom aktuelleren ELB 500 (500Ws) abgelöst wurde bis zum “großen” ELB 1200 (1200 Ws). Ein Generator mit Akku, ein Blitzkopf und dazwischen ein Kabel. Super, oder?

Ja eh. Aber das mit der Portabilität, ist dabei halt so eine Sache. Meistens, wenn’s nicht unbedingt notwendig ist, versuche ich mit einem Licht auszukommen. Das geht dann einigermaßen. Man hat eben das Akkupack, das man sich mit der praktischen Schlaufe wirklich toll um die Schulter hängen kann. Die andere Hand trägt das Stativ mit dem montierten Blitzkopf und Lichtformer. Ahja, dann war da noch die Kamera. Und dann hängt dann immer dieses Kabel. Achtung, Tür. Dann ein enger Gang mit viel Deko. Aufpassen mit dem Kabel. Ist der Lichtformer jetzt schon durch den Türrahmen durch? Warte mal, kannst u mir kurz die Kamera abnehmen? Oder nein, nimm lieber das Stativ. Aber bleib nah bei mir - du weißt, das Kabel… Und wie sich das dann mit zwei an den Generator angeschlossenen Blitzen inklusive Stativen und Lichtformern verhält, kann man sich dann ausmalen.

Man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, dass das am User liegt. Möglich. Aber letztlich wird das ELB-System halt doch als “portable” Lösung vermarktet. Und das ist es nicht zu hundert Prozent. Nicht falsch verstehen - ich finde die Produkte prinzipiell 1A - absolut verlässlich, tolle Leistung, sowohl was Lichtoutput als auch Batterielebensdauer anbelangt. Aber falsch positioniert. Studiolösung ohne auf Steckdosen angewiesen zu sein: JA! Portabel: mehh…

Und genau da setzt der Elinchrom ONE an. Wie die Produkte des Mitbewerbs setzt der neue Blitz aus der Elinchrom-Familie wirklich auf hundertprozentige Portabilität. Mit Erfolg.

Das Ding wird in der Werbung verglichen mit einem 70-200 mm-Objektiv. Zurecht. Es ist tatsächlich kaum länger, wenn natürlich auch bulliger. Dicker. Sozusagen. Ich würde eher den Vergleich mit einem Weinkühler nehmen, aber gut - sind halt Schweizer und keine Franzosen oder Österreicher. Das Packmaß an sich ist also schon mal total ok. Der direkt integrierte Stativ-mount wirkt sehr wertig und robust. Nicht vergleichbar mit dem des alten ELB 400-Kopfes, der bei mir leider nach kurzer Zeit abgebrochen ist. Ich denke, diese Befestigung hält einiges aus. Auch dass die Blitzröhre nun unter einer Schutzhülle aus Glas (denk ich?!) verborgen ist, macht einen sehr belastbaren Eindruck.

Designtechnisch lässt sich der ONE auch absolut nichts vorwerfen. Schlicht, so viele Öffnungen und Knöpfe wie nötig, so wenige wie möglich. Ein Elinchrom-Logo, das hintergrundbeleuchtet ist auf dunkelgrauem Hintergrund wirkt zusätzlich edel. Ganz nebenbei ist das mehr als ein Gimmick: Beim Einsatz mehrerer Einheiten ist an der Farbe des Logos erkennbar, welches Licht in welcher Gruppe verwendet wird. Cool.

Aber was taugt der ONE nun wirklich im Einsatz?

Zu allererst: Das geringe Packmaß und Gewicht sind exakt das, was ich mir schon lange gewünscht habe. Und mich, ehrlich gesagt, veranlasst hat, mit den Alternativen des Mitbewerbs zu spekulieren. Stativ aufgestellt, Blitz ausgepackt und raufgeschraubt. Fertig. Ganz einfach, keine Kabel, nichts. Blitz einschalten und anhand des recht schnell und intuitiv erlernbaren Menüsystems so eingestellt, wie man’s braucht. Licht positionieren, Feuer frei. Recht schnell habe ich mich allerdings dort gefunden, wo ich befürchtet habe, mich zu finden: Bei voller Power. Im Outdoor-Einsatz bei normalem Tageslicht zeigt sich nämlich das einzige, wenn auch recht deutliche Manko des Blitzes: Die etwas knapp bemessene Power.

Die von Elinchrom angegebenen 131 Ws müssen schlau eingesetzt werden. Leider ist es nicht möglich, wie gewohnt die hervorragenden Lichtformer wie beispielsweise das Deep Rotalux mit zwei Diffusorebenen so zu verwenden wie bisher. Man muss einfach näher ran. Theoretisch - könnte man meinen - würde es reichen, die ISO-Werte an der Kamera etwas nach oben zu schrauben. Mit den heutigen Kameras, vor allem der Canon EOS R5 ist das (für mich) kein großes Problem. Die Balance wird dadurch aber nicht leichter. Natürlich wird dann auch die Belichtung des Hintergrunds dementsprechend heller. Und wenn man schon bei 1/200 s - und damit der kürzest möglichen Synchronzeit - angelangt ist, verändern sich die Anteile des natürlichen Lichts und des Lichts vom Blitz äquivalent.

Das ist ein Faktum, dass Elinchrom natürlich auch selbst bewusst ist. Argumentieren sie doch damit, dass der ONE optimalerweise mit speziellen Lichtformern wie dem Maxi White Reflector genutzt werden sollte. Das bringt zwar deutlich mehr Output, ist aber vielleicht nicht immer das stilistische Mittel der Wahl.

Sobald man sich aber dieser Schwäche bewusst ist, wird es leichter, mit dem Elinchrom ONE zu arbeiten. Was er nämlich hervorragen beherrscht: Indoor oder Outdoor bei weniger Umgebungslicht. Dort zeigt er absolut das, was man sich wünscht. Einfache, umkomplizierte Positionierung des Lichts, schnelles Arbeiten. Die Lichtqualität ist toll, sehr gleichmäßig zwischen den einzelnen Bildern.

Letztlich ist es auch die eigene Arbeitsweise, die dazu beiträgt, ob man mit dem ONE glücklich wird. Wenn die Zeit dafür reicht, dass man eine “leere Ebene” vom Stativ aus aufnimmt, erst dann die Motive und das Licht positioniert und bereit ist, mit ganz wenig Postproduktionsaufwand, die beiden Ebenen zu verbinden, kann man nämlich fast genauso schnell hervorragende Ergebnisse erzielen.

Im Indooreinsatz gibt’s eigentlich - aus meiner Erfahrung - garnichts zu meckern. Dort ist es nämlich auch leichter, die richtige Balance zwischen künstlichem und natürlichem Licht zu finden. Und es zeigt sich auch noch ein weiterer großer Vorteil des kompakten Blitzes:

Durch seine kleine Größe und vor allem der Tatsache, dass er dank seines geradlinigen Designs selbstständig stehen und liegen kann, ist er hervorragend geeignet, ihn versteckt im Bild zu integrieren. In einer Glasvitrine, einem offenen Kasten, versteckt hinter Möbeln oder sonstigem. Und damit lassen sich tolle, spannende Beleuchtungsideen realisieren.

Sollte sich jemand eine sehr technisch detaillierte Abhandlung über den Blitz gewünscht haben - sorry. Da gibt’s im Internet bereits genug dazu. Ich wollte hier wirklich meine Erfahrungen darlegen. Und mein kurzes Fazit abgeben.

Wer den ONE als seinen einzigen Blitz verwendet und meistens bei sehr viel Umgebungslicht arbeitet, der ist wohl mit den ELB 500 oder 1200 besser bedient. Wenn man allerdings auch dort nur ein Fünkchen zusätzliches Licht braucht, geht wohl auch das. Fotografiert man hauptsächlich indoor ist diese Schwäche gleichgültig. Er macht dann genau das, was man sich von ihm erwartet. Als zusätzliches Licht - für Effekte oder für den Hauch eines zusätzlichen Lichts aus einer anderen Richtung ist er sowieso perfekt geeignet - nicht zuletzt dank seiner kompakten Bauform. Ich denke, er ist die perfekte Alternative zu jedem “Strobisten”-Blitz. Er ist teurer, hat aber im Vergleich dazu viel mehr Leistung und Batteriekapazität.

Elinchrom ist ein sehr gutes, wenn auch nicht perfektes Gerät gelungen. Für mich bleibt - um meine ELB 500 vollständig zu ersetzen - nur zu warten auf den bereits angekündigten Elinchrom FIVE, der Leistungstechnisch dem erstgenannten ebenbürtig sein soll.

Sed diam nonummy euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.